Berlin, Juni 2025 – Was als temporäre Maßnahme zur Entlastung der Bürger inmitten steigender Energiepreise eingeführt wurde, hat sich als einer der nachhaltigsten verkehrspolitischen Impulse der letzten Jahrzehnte erwiesen. Auch fast drei Jahre nach dem Ende des 9-Euro-Tickets zeigen Daten aus dem gesamten Bundesgebiet: Das Mobilitätsverhalten vieler Menschen hat sich langfristig verändert.

Ein beispielloses Experiment

Im Sommer 2022 konnten Bürgerinnen und Bürger für lediglich neun Euro pro Monat deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Über 52 Millionen Tickets wurden allein in den drei Monaten verkauft – eine Rekordzahl. Doch entscheidender als die Verkaufszahlen war der gesellschaftliche und infrastrukturelle Nachhall, den diese Aktion erzeugt hat.

Langfristige Umstiege: Wer einmal umsteigt, bleibt öfter dabei

Nach Auswertungen verschiedener Verkehrsverbünde nutzen heute etwa 20–25 % der damaligen 9-Euro-Ticket-Käufer regelmäßig Bus und Bahn – auch ohne das vergünstigte Ticket. Besonders auffällig: In ländlichen Regionen mit gezielten Angebotsausweitungen blieb der Anteil sogar stabil bei 28 %. Die Ticketaktion hat also nicht nur städtische, sondern auch ländliche Mobilitätsmuster beeinflusst.

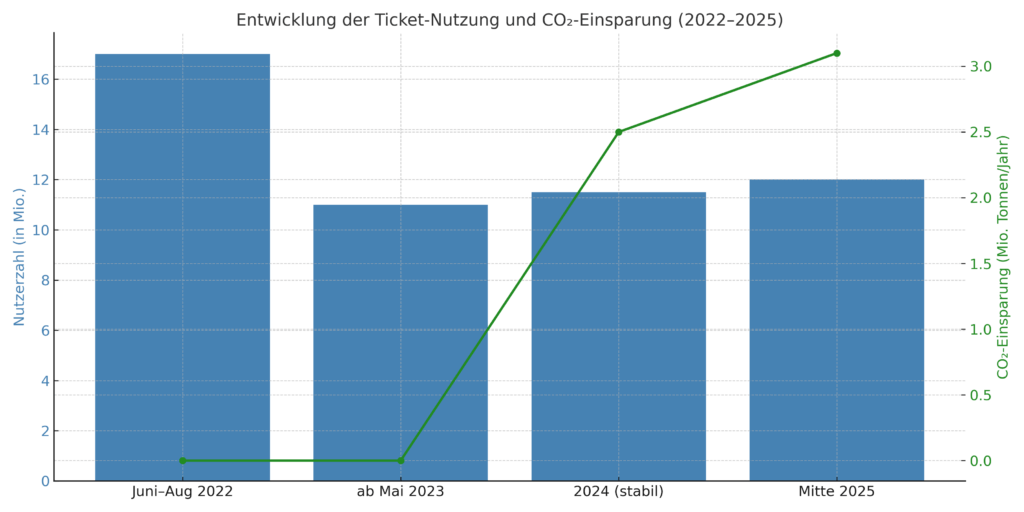

Deutschlandticket als Nachfolger

Das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket für 49 Euro profitiert direkt vom Impuls des 9-Euro-Tickets. Bereits im ersten Jahr wurden über 11 Millionen Dauertickets verkauft. Verkehrsanalysten sehen darin einen klaren Beweis für eine gewachsene Akzeptanz öffentlicher Verkehrsmittel – gerade unter jungen Erwachsenen und Berufspendlern.

Klimawirkung spürbar

Auch aus klimapolitischer Sicht zeigen sich messbare Effekte: Laut Schätzungen des Umweltbundesamts wurden allein durch das 9-Euro-Ticket rund 1,8 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen eingespart – durch vermiedene Autofahrten. Eine Fortsetzung durch das Deutschlandticket könnte jährlich sogar bis zu 3 Millionen Tonnen CO₂ vermeiden, wenn die Nutzerzahlen weiter steigen.

Gesellschaftlicher Wandel

Soziologen sprechen inzwischen vom „Mobilitätsmomentum“ – einem kulturellen Wandel im Alltag der Menschen. Öffentlicher Verkehr wird nicht mehr nur als Notlösung, sondern zunehmend als bewusste Wahl angesehen – aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Gründen. Besonders in Städten wie Leipzig, Freiburg oder Hannover ist der Anteil der „Überzeugungsnutzer“ innerhalb der letzten zwei Jahre deutlich gestiegen.

Fazit: Der Impuls war mehr als symbolisch

Das 9-Euro-Ticket war mehr als ein politischer Schnellschuss – es war ein gesellschaftliches Realexperiment mit Langzeitwirkung. Die Zahlen belegen: Preiswerte und einfache Mobilitätsangebote können Verhalten dauerhaft verändern, Emissionen reduzieren und Verkehrsnetze entlasten. Der Weg zur Verkehrswende wurde damit nicht abgeschlossen – aber entscheidend geöffnet.

Die Aufgabe für Politik und Kommunen ist jetzt, aus dem Impuls Strukturen zu machen. Denn: Wer den Wandel anfährt, muss auch die Strecke bauen.