Einführung in die Windkraft in Deutschland

Die Windkraft ist ein zentraler Pfeiler der deutschen Energiewende. Bereits seit den 1990er Jahren treibt Deutschland den Ausbau der Windenergie voran, zunächst langsam, dann rasant – besonders nach dem Atomausstieg und der verstärkten Klimapolitik der EU. Heute gehört Deutschland zu den führenden Windenergienationen der Welt.

Mit über 30.000 Windkraftanlagen ist der Beitrag zum Strommix beachtlich: Etwa ein Viertel des gesamten Stroms stammt mittlerweile aus Wind. Doch trotz dieser Erfolge bleibt die Zukunft der Windkraft umstritten – technologisch, ökologisch, wirtschaftlich und vor allem politisch.

Technologische Fortschritte in der Windkraft

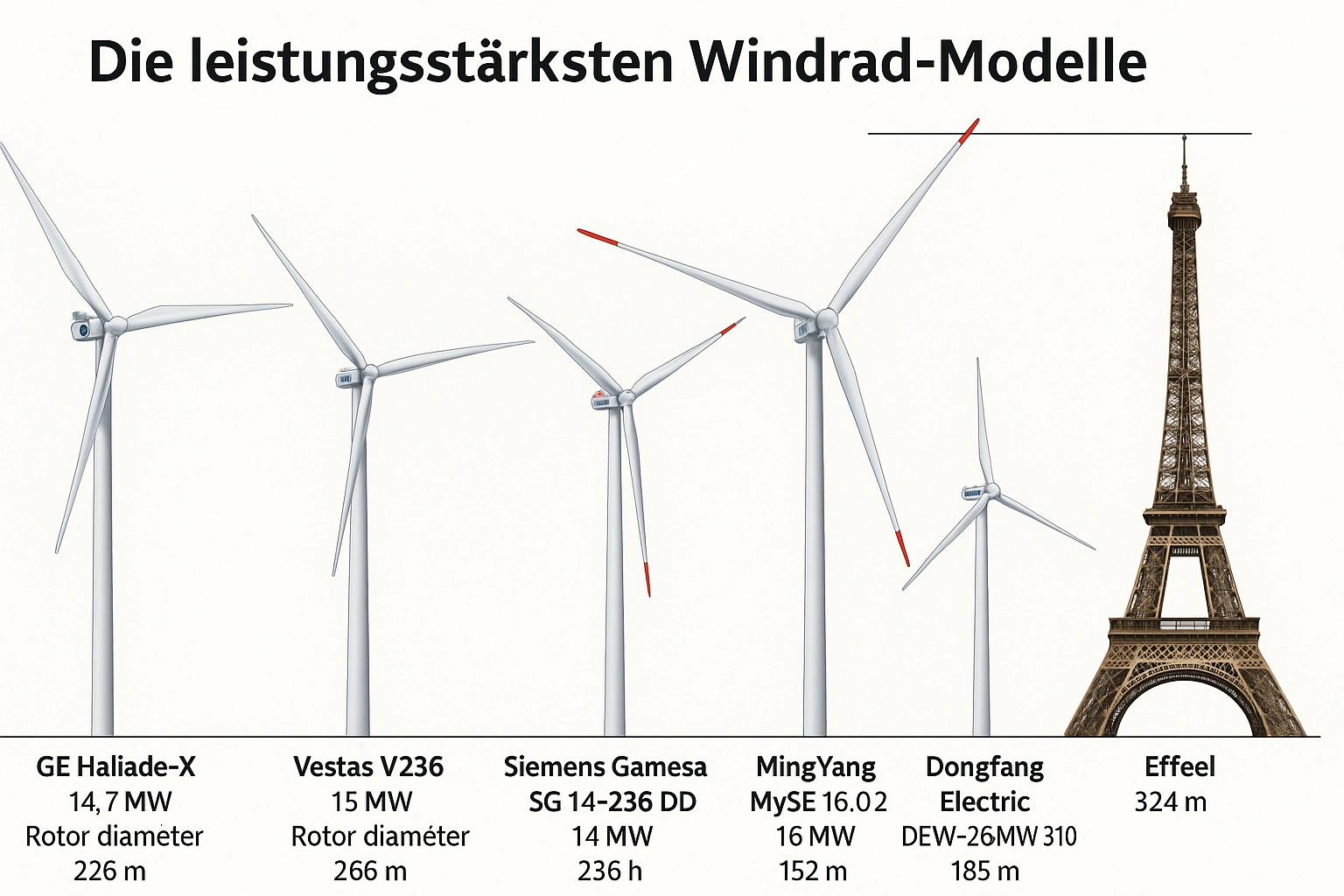

Die Windkraft hat sich in den letzten Jahren technisch enorm weiterentwickelt. Moderne Turbinen erreichen Höhen von über 200 Metern und verfügen über Rotorblätter mit Spannweiten vergleichbar eines Airbus A380. Diese Entwicklungen steigern die Effizienz enorm und ermöglichen eine stabile Stromproduktion, selbst bei mäßigem Wind.

Besonders Offshore-Windparks gelten als Hoffnungsträger: Mit deutlich höherer Windausbeute und geringeren Nutzungskonflikten bieten sie großes Potenzial. Dennoch bleibt der Onshore-Ausbau zentral – vor allem, weil er schneller realisierbar ist.

Wirtschaftliche Bedeutung der Windenergie

Die Windenergiebranche ist ein wichtiger Arbeitgeber. Rund 120.000 Menschen arbeiten in Deutschland in diesem Sektor – von der Anlagenproduktion über Wartung bis hin zur Forschung. Auch Zulieferbetriebe profitieren enorm.

Die wirtschaftliche Bedeutung zeigt sich auch in den Exportzahlen: Deutsche Windtechnologie genießt international hohes Ansehen, was nicht zuletzt durch konsequente Förderung und Innovationsbereitschaft ermöglicht wurde.

Umweltaspekte und Nachhaltigkeit

Windkraft ist sauber – zumindest im Betrieb. Sie emittiert kein CO₂, benötigt keine fossilen Ressourcen und kann helfen, die Klimaziele zu erreichen. Dennoch gibt es Umweltbedenken: Der Eingriff in Ökosysteme, insbesondere bei schlecht geplanten Standorten, kann Vogel- und Fledermausarten gefährden. Auch die Landschaftsbild-Diskussion darf nicht ignoriert werden.

Moderne Planungsverfahren berücksichtigen diese Faktoren zunehmend, und technische Lösungen wie automatische Abschaltung bei Fledermausflug helfen, Schäden zu minimieren.

Gesellschaftliche Akzeptanz

In der Bevölkerung ist die Windkraft mehrheitlich akzeptiert, besonders wenn Bürger*innen finanziell beteiligt sind. Dennoch gibt es Widerstand – meist in Form lokaler Bürgerinitiativen, die sich gegen neue Windparks stellen. Die Gründe sind vielfältig: Lärmsorgen, Eingriffe in die Natur oder Angst vor Wertverlust von Immobilien.

Eine transparente Kommunikation und echte Mitsprache sind daher entscheidend für die Akzeptanz.

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderpolitik

Ein zentraler Motor für den Ausbau der Windkraft war und ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Seit seiner Einführung im Jahr 2000 garantierte es feste Einspeisevergütungen, was Investitionen stark begünstigte. In den letzten Jahren hat sich das Modell gewandelt: Heute werden Windkraftprojekte meist über Ausschreibungen vergeben, bei denen der günstigste Anbieter den Zuschlag erhält.

Auf europäischer Ebene beeinflussen EU-Richtlinien ebenfalls die Ausbauziele. Die deutsche Gesetzgebung muss sich diesen anpassen – etwa bei Umweltverträglichkeitsprüfungen oder der Vereinfachung von Genehmigungsverfahren.

Die Positionen politischer Parteien zur Windkraft

Die politische Unterstützung für Windkraft ist breit – mit signifikanten Unterschieden im Detail:

- Grüne & SPD: Sehen Windkraft als Schlüssel zur Klimaneutralität. Unterstützen Ausbau durch Förderprogramme und beschleunigte Genehmigungen.

- CDU/CSU & FDP: Grundsätzlich pro Windkraft, aber mit stärkerem Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Bürgerbeteiligung.

- AfD: Lehnt Windkraft größtenteils ab. Positioniert sich als Partei der Windkraft-Gegner.

Die AfD und ihre Kritik an der Windkraft

Argumentationsmuster

Die AfD sieht Windkraft als Symbol einer „verfehlten Energiepolitik“. Ihre Hauptkritikpunkte sind:

- Hohe Subventionierung durch Steuergelder

- Eingriffe in die Landschaft und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

- Gesundheitsrisiken durch Infraschall

- Ineffizienz bei Dunkelflauten

Diese Argumente treffen bei Teilen der Bevölkerung, insbesondere in ländlichen Regionen, auf Zustimmung – was die AfD gezielt politisch nutzt.

Auswirkungen auf die politische Debatte

Die AfD nutzt die Windkraft als Aufhänger, um sich gegen die „grüne Ideologie“ zu positionieren. Sie forciert Misstrauen gegen Politik und Wissenschaft, was eine sachliche Debatte erschwert. Insbesondere in ostdeutschen Bundesländern konnte sie so Erfolge bei Kommunalwahlen erzielen.

Faktencheck der AfD-Aussagen

Viele der AfD-Aussagen zur Windkraft halten einem Faktencheck nicht stand:

| Behauptung | Realität |

|---|---|

| Windkraft ist ineffizient | Moderne Anlagen erreichen Wirkungsgrade bis 50% |

| Infraschall macht krank | Studien zeigen keine kausalen Zusammenhänge |

| Subventionen belasten Steuerzahler | Finanzierung über EEG-Umlage, nicht direkt aus Steuergeldern |

Regionale Unterschiede und Entwicklungen

In Norddeutschland – insbesondere Schleswig-Holstein und Niedersachsen – ist die Windkraft stark ausgebaut. Diese Regionen profitieren von Küstennähe und politischer Unterstützung. Im Süden hingegen stockt der Ausbau, auch wegen langwieriger Genehmigungen und Bürgerproteste.

Bürgerinitiativen und lokale Projekte

Es gibt viele positive Beispiele, bei denen Windparks gemeinsam mit Bürger*innen geplant und betrieben werden. Erfolgsfaktoren sind:

- Frühzeitige Information

- Transparente Beteiligungsmodelle

- Finanzielle Teilhabe

Solche Projekte stärken nicht nur die Akzeptanz, sondern auch das lokale Gemeinwesen.

Zukünftige Szenarien und Prognosen

Bis 2030 will Deutschland mindestens 115 GW Windkraftleistung installieren – ein ambitioniertes Ziel. Bis 2045 soll der gesamte Strom klimaneutral produziert werden, wobei Windenergie eine tragende Rolle spielt.

Die Herausforderungen bleiben groß, doch innovative Konzepte und politischer Wille könnten eine realistische Umsetzung ermöglichen.

Internationale Vergleiche

Länder wie Dänemark oder die Niederlande zeigen, dass Windkraft mit klaren politischen Zielen und Bürgerintegration erfolgreich umgesetzt werden kann. Deutschland kann von diesen Erfahrungen profitieren, insbesondere im Bereich Genehmigungsvereinfachung und Netzplanung.

Herausforderungen beim Ausbau der Windkraft

Einige der größten Hindernisse sind:

- Langwierige Genehmigungsverfahren

- Akuter Fachkräftemangel

- Rohstoffverfügbarkeit für Turbinen

- Fehlende Recyclinglösungen

Hier sind gezielte politische Maßnahmen und Investitionen in Forschung gefragt.

Chancen für Innovation und Forschung

Deutschland ist Innovationsstandort – das zeigt sich auch in der Windkraft. Zahlreiche Start-ups arbeiten an:

- Geräuscharmen Rotoren

- Automatisierten Wartungssystemen

- Smarten Netzintegrationstechnologien

Forschungskooperationen mit Universitäten und internationalen Partnern stärken diese Entwicklung.

Die Rolle der Medien und öffentlichen Meinung

Medien beeinflussen maßgeblich die Wahrnehmung von Windkraft. Während viele über Vorteile berichten, dominieren bei lokalen Projekten oft kritische Stimmen. Die AfD nutzt dies geschickt, um über soziale Medien gezielte Kampagnen gegen Windkraft zu führen.

FAQs zur Windkraft in Deutschland

1. Wie viel Strom liefert Windkraft in Deutschland?

Etwa 25% des Stroms stammen aus Windkraftanlagen – Tendenz steigend.

2. Warum lehnt die AfD Windkraft ab?

Die AfD sieht Windkraft als Symbol für eine „ideologisch motivierte“ Energiepolitik und stellt deren Effizienz und Nutzen grundsätzlich in Frage.

3. Wie funktioniert eine Windkraftanlage?

Rotorblätter treiben durch Windbewegung einen Generator an, der Strom erzeugt.

4. Gibt es gesundheitliche Risiken durch Windkraft?

Die Studienlage zeigt keine eindeutigen gesundheitlichen Risiken, etwa durch Infraschall.

5. Was bedeutet Repowering?

Der Austausch alter Windräder durch leistungsstärkere, effizientere Modelle.

6. Wie kann man sich an Windkraftprojekten beteiligen?

Viele Projekte bieten Bürgerbeteiligungsmodelle an – etwa durch Genossenschaften oder Fonds.

Fazit: Realistische Perspektiven für die Windkraft

Die Windkraft ist ein zentraler Baustein der deutschen Energiezukunft. Technologisch ausgereift, wirtschaftlich tragfähig und ökologisch sinnvoll – sofern Standortwahl und Umsetzung stimmen. Der politische Streit, insbesondere durch die AfD, bremst jedoch oft sinnvolle Projekte aus.

Was es braucht, ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens, getragen von Fakten, nicht Ideologie. Nur so kann die Energiewende gelingen – und Deutschland bleibt Vorreiter bei den erneuerbaren Energien.